Le sol urbain

15.10.25

13:00–17:30

Pavillon Sicli

Séminaire et ateliers

Une table ronde et un séminaire, suivis de cinq ateliers parallèles à choix

Dystopie d'une utopie : un état des lieux

Quand le sol nous est interdit

13:00–14:15

La protection des sols est inscrite dans les lois fédérales depuis 1985, mais des documents cantonaux relatifs à la gestion des terrains pollués ne sont disponibles à Genève que depuis la décennie précédente. Le sujet a notamment été pris en compte lors de la réalisation de l’écoquartier Jonction. Sur cet ancien site de l'industrie chimique comme ailleurs, la dépollution du sol s’avère un travail fastidieux souvent relégué au second plan, loin du besoin de visibilité dont le domaine de la durabilité est parfois victime. Si planter des arbres, verdir ou poser des panneaux solaires participe à rendre visibles les qualités écologiques, la dépollution du sol reste plus souvent dans l'ombre alors qu’elle soulève des défis majeurs. À Genève, l’exportation de terres excavées vers la France voisine s’est progressivement imposée comme solution par défaut face à l’insuffisance de débouchés locaux. Cette situation souligne la difficulté à traiter ce type de matériaux sur place, alors même qu’ils pourraient, dans certains cas, être considérés en tant que ressource locale et valorisée. L'idéal couramment discuté d'un sol retrouvé et valorisé se heurte ainsi à une réalité implacable : la terre sous nos pieds est un vestige pollué par les activités déployées depuis la période industrielle. Dix ans après l’initiative pionnière Le sol des villes (portée en octobre 2015 lors de la première Journée Bernardo Secchi), la Fondation Braillard Architectes propose de mettre en débat ces contradictions, pour repenser la relation de la ville à son sol, et son actualité.

Séminaire (Re)dessiner le sol urbain

Projet, méthodologies et représentation

14:15–15:45

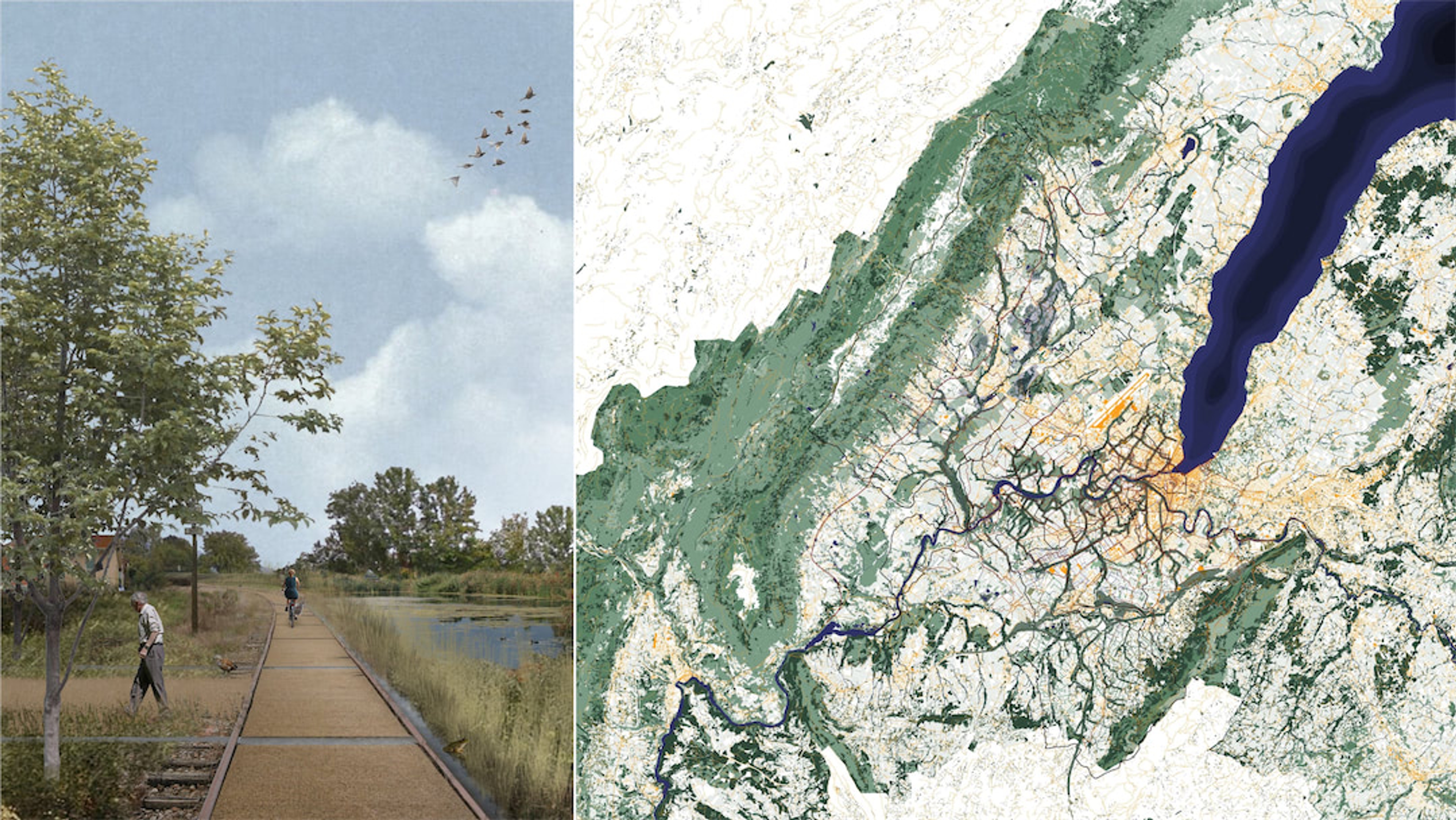

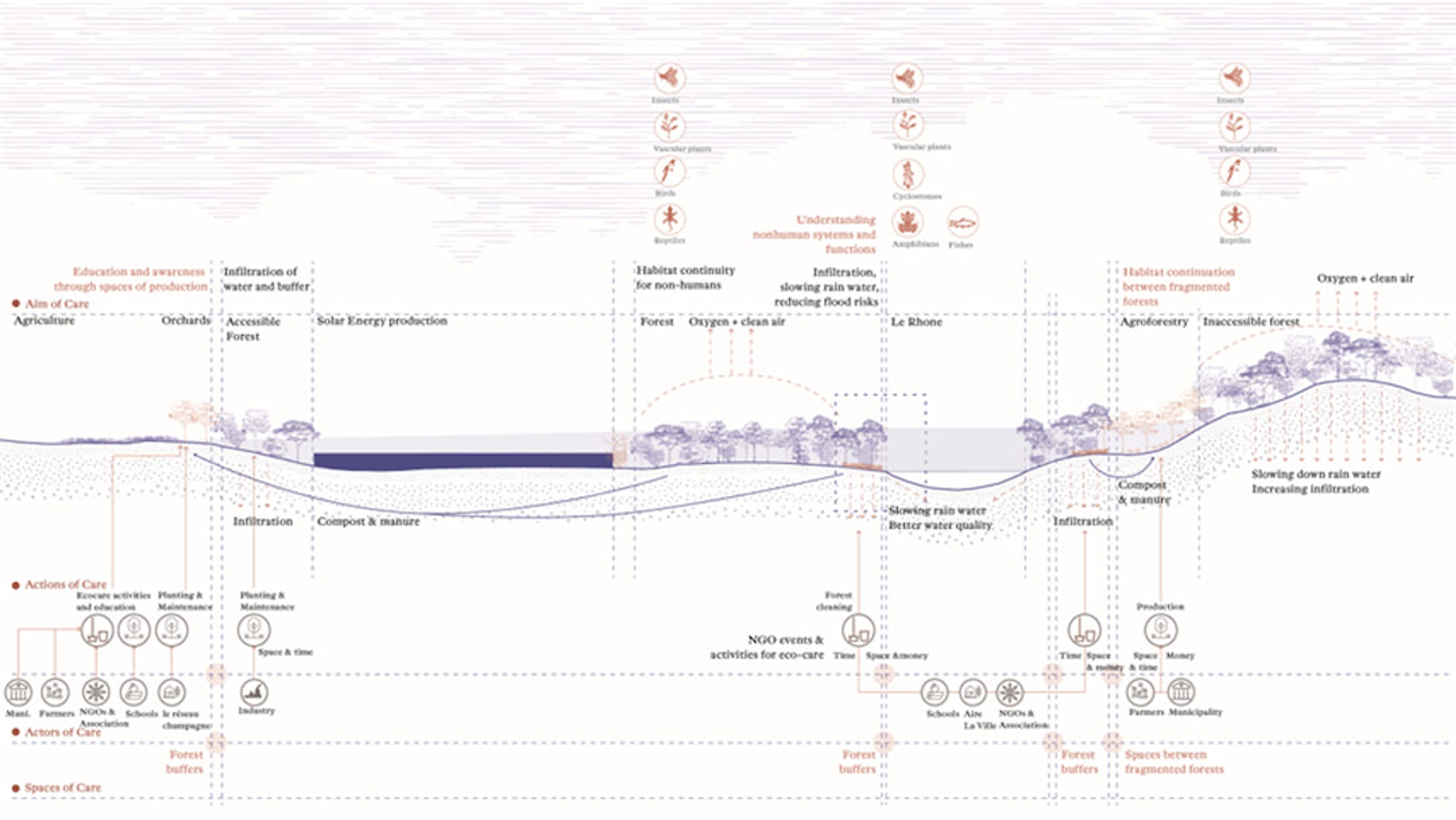

Traditionnellement limitée aux domaines de l'agriculture, de la géographie et de la pédologie, l'étude des sols est désormais devenue un élément crucial de la planification et de la conception urbaines. S'inspirant du travail fondateur de Bernardo Secchi "Progetto di Suolo" (1986), ce séminaire vise à explorer, depuis les champs de l'architecture et de l'urbanisme, des approches innovantes pour la gestion et la conception des sols urbains. L'objectif est de comprendre comment les villes peuvent mieux coexister avec leurs fondements naturels, notamment par le développement de stratégies de réhabilitation des sols urbains dégradés. En réunissant les regards croisés de professionnel·le·s et de chercheur·e·s issu·es du Habitat Research Center de l’EPFL et de la HEIA-FR, il entend analyser des méthodologies contemporaines de représentation, de caractérisation et de conception d’espaces naturels partagés, productifs et habités, capables de répondre aux enjeux contemporains, tant environnementaux que sociaux.

Atelier (Re)dessiner le sol urbain

Approfondissements du séminaire précédent

16:00–17:30

Au cours des dernières décennies, notre compréhension du sol a connu une profonde transformation. Cette évolution répondant aux préoccupations croissantes liées au changement climatique, les urbanistes et les concepteurs reconnaissent de plus en plus le rôle vital du sol dans la création de villes résilientes. L’atelier qui suit le séminaire vise à approfondir, depuis les champs de l'architecture et de l'urbanisme, des approches innovantes pour la gestion et la conception des sols urbains. L'objectif reste de comprendre comment les villes peuvent mieux coexister avec leurs fondements naturels, notamment par le développement de stratégies de réhabilitation des sols urbains dégradés. Comme le séminaire qui précède, l’atelier s'appuie sur l'idée que même les systèmes de sols compromis recèlent un potentiel de renouvellement et de revitalisation. En ouvrant un format d’échange et de partage d’expérience entre professionnel·le·s et de chercheur·e·s issu·es du Habitat Research Center de l’EPFL, il entend mettre en discussion des méthodologies contemporaines de représentation, de caractérisation et de conception d’espaces naturels partagés, productifs et habités, capables de répondre aux enjeux contemporains, tant environnementaux que sociaux.

Atelier Projeter avec les sols

Les enseignements du Living Lab LASOL

16:00–17:30

Un Living Lab est un projet de recherche appliquée et située, développé en collaboration avec des partenaires de terrain. Celui mené à la HEIA-FR sous l’acronyme LASOL a pour objectif de répondre à la question suivante : « Qui doit faire quoi, quand et comment pour mieux prendre en compte la valeur des sols dans l’aménagement du territoire ? ». Le cas d’étude concret sur lequel il s’appuie correspond à la densification de Chamblioux-Bertigny, une enclave agricole de plus de 80 hectares située dans l’Agglomération de Fribourg. Celui-ci a permis d’instaurer des discussions communes entre architectes, urbanistes, politiques, planificateurs·trices et spécialistes du sol sur cette valeur. Sa prise en compte dans la planification est primordiale mais se heurte à des enjeux importants : manque de sensibilité, de connaissances, d’outils ou encore de personnes ressource. Comment agir pour la protection des sols en fonction des phases et des acteurs de la planification ? Et comment intégrer les enjeux sol dans les commandes de projet et les cahiers des charges ?Après avoir identifiés les besoins des diverse parties prenantes, LASOL propose un ensemble d’outils innovants pour la prise en compte des sols en urbanisme, présentés et mis en discussion dans un format interactif pour rendre disponibles et fonctionnels les outils mis au point et viser une réelle avancée en pratique dans le domaine de l’aménagement.

Atelier pleine terre

De la cour au parc

16:00–17:30

Alignement, retrait ou cœur d’îlot : la place que la ville donne au sol est étroitement liée à la nature de ses formes urbaines. Leur représentation en maquette compte ainsi parmi les outils disponibles pour aborder le sol urbain et discuter de ses fonctionnalités multiples. Cet atelier invite ainsi à explorer la thématique des sols, et plus particulièrement celle de la pleine terre, autour d’une partie de la "morphothèque", constituée depuis quelques années au sein de la Haute école du paysage, d’ingénierie et d’architecture de Genève. Cette collection de maquettes à l’échelle du 1:1'000e (1 cm représente 10 m réels) met en évidence par l’analyse comparée les potentialités, spécificités, liens de parentés de différentes formes urbaines européennes et celles d’ensembles urbains genevois. Certains d’entre eux – caractérisés notamment par des cours, des squares et des parcs – font par ailleurs l’objet d’un parcours in situ le matin même (de 9h à 12h). Avec les maquettes comme instrument d’analyse et support de la discussion, différentes expertises (architecture, architecture du paysage, urbanisme et pédologie) entendent aborder des thématiques telles que la densité bâtie et végétale, l'arborisation, le degré d'ouverture des formes urbaines, les relations entre public et privé, le statut du sol, la qualification des vides, leurs seuils, leurs usages, les interactions entre expression architecturale, urbaine et paysagère, au sol, hors-sol et en sous-sol.

Atelier Terre végétale

Une denrée rare

16:00–17:30

Le sol considéré comme matière ressource peut recouvrir une diversité de réalités et d’utilisations, qui sont pour la plupart non étrangères aux situations d’érosion et de rareté. Ce qui est valable pour le sable, dont l’utilisation excessive par l’industrie du bâtiment démontre déjà les limites à l’échelle mondiale, ne l’est pas nécessairement moins pour la terre végétale. En dépit des cycles de recomposition auxquels l’imaginaire collectif accorde encore généralement toute sa confiance, la terre végétale se révèle être une ressource beaucoup plus limitée, et particulièrement lente à produire à l’échelle territoriale. Il s’agit pourtant d’un ingrédient essentiel pour la végétalisation des villes et la régénération de leurs sols, dont les projets urbains finissent par manquer. L’approvisionnement de terres végétales depuis les territoires voisins posant à son tour des questions de circularité et de bilan carbone. Il revient dès lors aux protagonistes de l’aménagement de poser un regard lucide et attentif sur le sujet, grâce à une prise en compte élargie de l’ensemble des éléments en jeu. C’est dans cette optique que l’atelier Terre végétale : une denrée rare entend aborder la question de la gestion des sols dans les pratiques de l’urbanisme.

Atelier Sous la ville

Mieux planifier le sous-sol pour des quartiers durables

16:00–17:30

Le sol considéré comme matière ressource peut recouvrir une diversité de réalités et d’utilisations, qui sont pour la plupart non étrangères aux situations d’érosion et de rareté. Ce qui est valable pour le sable, dont l’utilisation excessive par l’industrie du bâtiment démontre déjà les limites à l’échelle mondiale, ne l’est pas nécessairement moins pour la terre végétale. En dépit des cycles de recomposition auxquels l’imaginaire collectif accorde encore généralement toute sa confiance, la terre végétale se révèle être une ressource beaucoup plus limitée, et particulièrement lente à produire à l’échelle territoriale. Il s’agit pourtant d’un ingrédient essentiel pour la végétalisation des villes et la régénération de leurs sols, dont les projets urbains finissent par manquer. L’approvisionnement de terres végétales depuis les territoires voisins posant à son tour des questions de circularité et de bilan carbone. Il revient dès lors aux protagonistes de l’aménagement de poser un regard lucide et attentif sur le sujet, grâce à une prise en compte élargie de l’ensemble des éléments en jeu. C’est dans cette optique que l’atelier Terre végétale : une denrée rare entend aborder la question de la gestion des sols dans les pratiques de l’urbanisme.